このサイトの記事内では「アフィリエイト広告」などの広告を掲載している場合があります。消費者庁が問題とする「誇大な宣伝や広告」とならないよう配慮しコンテンツを制作しておりますので、安心してお読みください。問題のある表現が見つかりましたらお問い合わせよりご一報いただけますと幸いです。

相撲に「日本相撲協会」、サッカーに「日本サッカー協会」があるように、麻雀にもプロ選手を管理する団体が存在します。

しかし、一般的なスポーツや競技がひとつの団体によって管理されていることに対し、麻雀は2021年8月時点で6つの団体が乱立するという少し特殊な状況です。

今回は、プロ麻雀における6つの団体をすべて取り上げ、それぞれの特徴を詳しく解説します。

麻雀のプロとアマチュアはどう違うのか、各団体でプロになるためにはどうすればいいのかといったポイントにも触れるので、麻雀でプロを目指すという方も、ぜひチェックしてみてくださいね。

目次

麻雀のプロ団体は2021年8月時点で6団体存在する

スポーツや芸能、文化など、さまざまなジャンルにプロやアマチュアを管理する「協会」や「団体」が存在します。

相撲では「日本相撲協会」、サッカーなら「日本サッカー協会」がそれに該当し、団体は統一されることが一般的です。

麻雀にもプロを統括する団体が存在しますが、前述したような統一された協会とは異なり、2021年8月時点では6つの団体が乱立されています。

これまでの歴史のなかで、何度も分裂・新団体設立を繰り返しており、なかなかまとまる気配が見られません。

全6団体は、以下のとおりです。

- 日本プロ麻雀連盟

- 日本プロ麻雀協会

- 最高位戦日本プロ麻雀協会

- 麻将連合-μ-

- 101競技連盟

- RMU

原則として、一人の雀士が複数の団体に登録することは不可能です。

プロとして活躍する場合、雀士はいずれかの団体を選んで登録する必要があります。

これらの団体はすべて独立しているため、統一王者決定戦といったイベントは行われません。

麻雀団体が統一されないことによる弊害とは

麻雀団体には先ほどご紹介した6種類があり、これが統一されないことによる弊害が多いとの声も聞こえてきます。

団体が乱立したことにより、具体的には、以下のような弊害が起きているのです。

- 団体を越えた対局がなく、誰が一番強いのかわからない

- 各団体によって、細かなルールが定まらない

- 団体ごとに方針が異なるため、麻雀業界全体のビジョンが定まりにくい

団体ごとの力関係がはっきりせずに統一戦も行われず、しかも団体によってルールが異なるため、どの雀士が一番強いのかわかりにくいという問題があります。

また、ギャンブル性重視なのか競技性重視なのかといった考え方もそれぞれ違い、麻雀業界全体の方向性が定まりにくいことも問題です。

麻雀団体に所属するプロとアマチュアの違いとは

各麻雀団体が実施するプロテストに挑み、これに合格すれば、晴れてプロ雀士としての肩書きが手に入ります。

ただし、プロになったからといって、それだけで給料が発生するわけではありません。

6団体のすべてが給料の支払いを行っておらず、反対に雀士から会費を徴収して、運営費に充てているのです。

プロになることにより得られるメリットは、以下の3点です。

- プロ限定の大会やトーナメントへの参加権が与えられる

- テレビなどのメディア出演オファーが増えやすくなる

- フリー雀荘など麻雀の専門店で勤務しやすくなる

多額の賞金を獲得できる実力をもった雀士なら、純粋な競技だけで生計を立てられるでしょう。

しかし、ほとんどの雀士が、メディアや雀荘の仕事をしながら、プロとしての生計を立てています。

プロという肩書きをもっているだけでは、十分な収入を得られないというのが実情のようです。

Mリーガーになれば年俸400万円以上が保証される

画像引用:Mリーガー公式サイト

プロ雀士になるだけで年俸や給料は支払われませんが、ひとつだけ例外があります。

2018年に発足した「Mリーグ」の選手になれば、最低年俸400万円が保証されるのです。

つまり、Mリーガーになれば、Mリーグの試合に出場するだけで、400万円以上の年俸を確保できます。

しかし、Mリーグの選手への道は、険しいといわざるを得ません。

Mリーグは8チームが4名までしか保有できないため、Mリーガーになれる上限は32名という狭き門です。

また、Mリーガーには声優やアイドルとして活動しているスター雀士も多く、麻雀の実力以外の要素が求められる世界でもあります。

プロ麻雀全6団体の特徴をご紹介

ここからは、2021年8月時点で稼働している全6団体の特徴をご紹介します。

- 日本プロ麻雀連盟

- 日本プロ麻雀協会

- 最高位戦日本プロ麻雀協会

- 麻将連合-μ-

- 101競技連盟

- RMU

それぞれの団体を詳しく見ていきましょう。

日本プロ麻雀連盟

画像引用:日本プロ麻雀連盟公式サイト

1981年3月に設立された老舗の団体で、雀士の育成を通じて「麻雀の社会的地位向上」や「健全なる麻雀の普及」を目指しています。

北海道から広島まで全国に10ヶ所の本部・支部をもっており、大会の開催から麻雀ゲームの企画・立案まで事業内容はさまざまです。

主な所属雀士としては、Mリーグでも活躍する二階堂姉妹を挙げられます。

また、タレントの「ムツゴロウさん」としてもお馴染みの畑正憲さんを最高顧問に据えていることも特徴的です。

現時点では、もっとも影響力が大きい団体といって差し支えありません。

プロテストは「書類審査」「筆記試験・面接・対局」「5回の審査」という三部構成です。

健全性を重視する団体であることから、実力のみならず、マナー・作法といった点も細かく審査されることが特徴で、三次試験ではフォームの指導まで行われるといいます。

日本プロ麻雀協会

画像引用:日本プロ麻雀協会公式サイト

2001年設立で長い歴史をもつわけではありませんが、日本プロ麻雀連盟に次ぐ影響力をもつ団体です。

競技麻雀としては珍しく役満同士の複合を認めるルールを採用していることが特徴で、オンラインゲームで楽しめる「セガネットワーク対戦麻雀MJシリーズ」のバックアップも行っています。

所属雀士のなかでとくに名が知れているのは、Mリーガーとしても活躍する鈴木たろう選手でしょう。

日本プロ麻雀協会最強の雀士を決める「雀王戦」を3連覇したという圧倒的な実績をもっており、この団体が誇るレジェンドの一人です。

プロテストは「筆記試験」「面接」「実技」という3つの要素で行われます。

日本プロ麻雀連盟とは違い、3つの試験が1日で行われるため、合否が速やかに決まることが特徴です。

筆記試験では一般教養の問題も出題されるため、こちらも麻雀以外の要素も求められる団体といえます。

最高位戦日本プロ麻雀協会

画像引用:最高位戦日本プロ麻雀協会公式サイト

1976年設立の最高位戦日本プロ麻雀協会は、現存する6団体のなかでもっとも長い歴史をもっています。

先ほどご紹介した日本プロ麻雀協会や日本プロ麻雀連盟、このあとご紹介する麻将連合-μ-といった団体は、最高位戦日本プロ麻雀協会から脱退・離脱して成立した団体です。

この団体を象徴する雀士としては、「トイツ理論(土田システム)」で知られる土田浩翔さんが挙げられます。

「モンド21麻雀プロリーグ」や「THEわれめDEポン」などの専門番組に出演した経歴をもつため、コアな麻雀ファン以外からの知名度も高い存在です。

プロテストは「筆記試験」「面接」「実技」という3つのジャンルで行われますが、とくに重視されるのは、面接だといわれています。

なぜ雀士を目指そうと思ったのか、雀士になったあとはどんな活動をしたいのかといった質問が行われ、麻雀に対する真摯な姿勢をもつかどうかが細かく確認される模様です。

麻将連合-μ-

画像引用:麻将連合-μ-公式サイト

麻将連合の特徴は、プロとアマチュアをミックスした大会を実施している点です。

麻雀の健全性を高めることも団体の目的としており、その一環として麻雀を「麻将」と呼んでいます。

雀士に対してはアマチュアの模範であることを求めており、後進の育成に力を注いでいることも特徴のひとつです。

もっとも著名な雀士には、「われめDEポン」に出演した経歴をもつ井出洋介さんが挙げられます。

井出さんが現在、麻将連合の認定プロとして活躍するかたわら、日本健康麻将協会の名を会員も務めています。

ギャンブルよりも健康麻雀・競技麻雀を求めるという方にとって、親和性の高い団体といえるでしょう。

プロテストは他団体と一線を画しており、まず「筆記試験」「実技」「面接」において優秀と評価された雀士を「ツアー選手」として認定します。

ツアー選手は麻将連合の所属雀士として一定期間活動を続け、対局の強さや専門知識が認められた場合、認定プロに昇進可能です。

101競技連盟

画像引用:101競技連盟公式サイト

「1位は1勝、最下位は1敗、その中間は0」という意味を込めて名付けられた団体です。

1982年に開催された「順位戦101」が起源であり、こちらもギャンブル性よりも、競技性を重視しています。

点数ではなく、あくまでも結果を重視するという点も特徴のひとつです。

現在はスター選手が在籍していませんが、多くの実力派雀士を輩出した団体として知られています。

たとえば最高位戦日本プロ麻雀協会で代表を務める新津潔さん、麻将連合代表の忍田幸夫さんも101競技連盟の出身で、登竜門として位置付けられることもある団体です。

101競技連盟に「プロテスト」という概念はありません。

アマチュアに対しても広く門戸を開いており、会員として団体に加わることが可能です。

ただし、順位戦に参加するためには上位会員の「正会員」として認められる必要があり、正真正銘のプロとして活動するためには、相応の実力が求められます。

RMU

画像引用:RMU公式サイト

「Real Mahjang Unit」の頭文字をとって名付けられたRMUは、土田浩翔さんをはじめとする麻雀のトッププロが集まって2007年に発足した団体です。

「真の麻雀プロを作る」という理想を掲げていましたが、土田さんをはじめとする創設メンバーの数人はすでに脱退しており、運営体制は大きく変わっています。

惜しまれつつ現在は廃止となりましたが、女性雀士を育成する「女性麻雀タレントコース」を設けていました。

現在はSSS級として「最速最強」の多井隆晴さん、SS級として「ストレートアロー」の谷井茂文さんらが中心メンバーとして活動中です。

RMUでプロになるためには、まず「アスリートコース」に入会する必要があります。

その後は対局を繰り返しながら、RMU所属雀士による指導を受け、実力が認められると「選手ポイント」が付与されます。

これが一定数貯まるとプロとして認定され、ライセンスの取得が可能です。

麻雀団体へのプロテスト合格を目指すなら「DORA麻雀」で実力を磨こう

画像引用:DORA麻雀公式サイト

これまでにご紹介した6つの団体に入会し、プロとして認められるためには、雀士としての実力が必要不可欠です。

そのためには実戦経験を重ねることが大切ですが、コロナ禍の今は、なかなか対局できずに悩んでいる方が多いのではないでしょうか。

そんな方にオススメしたいのが、オンライン麻雀サイトの「DORA麻雀」です。

DORA麻雀は世界中のプレイヤーとインターネットを介して対局できるオンラインゲームで、リアルマネーを賭けた真剣勝負ができます。

これからは、DORA麻雀の魅力や特徴をいくつかご紹介しましょう。

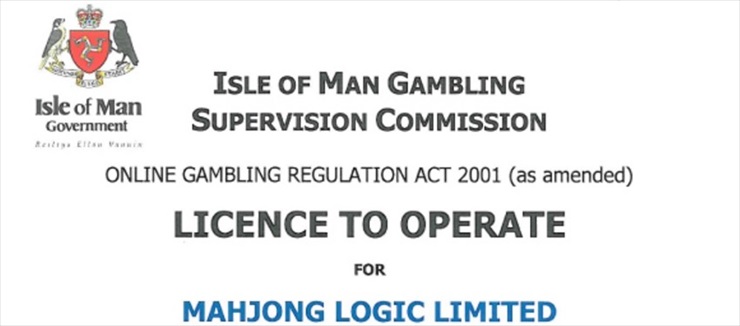

オンラインカジノのライセンスを保有しているため合法的でイカサマがない

画像引用:DORA麻雀公式サイト

「オンラインで麻雀をしてイカサマに巻き込まれないの?」「そもそも麻雀でお金を賭けるのは違法ではないのか」など、DORA麻雀の安全性に関するいくつかの疑問をおもちかもしれません。

しかしDORA麻雀はマン島政府によるオンラインカジノライセンスを保有しているため、合法的でイカサマも起こらないサイトです。

まず、イカサマ防止については、特定プレイヤーとのコンビ打ちを厳しく取り締まることで防止しています。

テーブルには時折DORA麻雀のスタッフも参加し、定期的なパトロールも実施しているため、不正行為が疑われた場合は、すぐに適切な審査・取り締まりを実行するため、安全です。

また、ライセンス発行国のマン島はオンラインカジノの合法国なので、サイトの運営に違法性は一切ありません。

日本人がDORA麻雀に参加する場合、マン島のカジノに参加しているという扱いになります。ただ、日本国内からのアクセスは非推奨のためやめておきましょう。

初回入金ボーナスを受け取って遊べる

画像引用:DORA麻雀公式サイト

DORA麻雀に初回入金する場合、最大200ドルまでの入金ボーナスを獲得できます。

入金ボーナスは入金額に対して100%が付与されるため、100ドルを入金すれば100ドルを、200ドルを入金すれば200ドルをボーナスとして受け取れるのです。

初回入金ボーナスは、ゲームで使ったキャッシュをすべて失ったあとに受け取れます。

つまり、入金した金額をすべて失ってしまったとしても、敗者復活戦のような感覚で、ボーナスを使ってプレイできるのです。

これは雀荘で楽しむフリー麻雀にはないシステムなので、麻雀をお得に楽しめます。

実践を想定した対局・トーナメントに参加できる

画像引用:DORA麻雀公式サイト

DORA麻雀では、毎週のように巨額な賞金を提供するトーナメントを開催しています。

なかには賞金総額が650ドル(約7万円)というトーナメントもあり、高額な賞金獲得を目指して参加するプロの雀士と対局する機会を得ることも可能です。

こういった対局を通じて実戦経験を重ねることで、プロテストの本番でも動じない能力とメンタルを鍛えられます。

リアルの大会ではなかなかプロと対局する機会には恵まれませんが、DORA麻雀の有料トーナメントにはプロが参戦することも多く、気軽に対局することが可能です。

まとめ

2021年8月時点では、プロの雀士を擁する団体が合計で6つ存在します。

それぞれ団体としての特徴や方針が異なり、プロテストの内容が違うことも特徴的です。

これらの団体に在籍することで、プロとしてのキャリアをスタートさせられます。

プロテスト合格を目指したい人や、プロ雀士と対局する機会を得たいという人は、「DORA麻雀」でオンライン麻雀を楽しみましょう。

プロが参加することも多いトーナメントを利用でき、最大200ドルまでの入金ボーナスも得られるため、雀荘でフリー麻雀を楽しむのとは、一味違った経験を重ねられますよ。

この記事を書いた人

カジ一郎

オンラインカジノTV編集部/

オンカジ歴:12年

オンカジ歴:12年

オンラインカジノをこよなく愛するベテランプレイヤー。

オンラインカジノ全般の知識を幅広く網羅しており、読者の方にわかりやすく各情報を提供します!

お気に入りのオンラインカジノ:カジノシークレット

お気に入りのゲーム:フレンチルーレット

オンラインカジノ全般の知識を幅広く網羅しており、読者の方にわかりやすく各情報を提供します!

お気に入りのオンラインカジノ:カジノシークレット

お気に入りのゲーム:フレンチルーレット